#254 What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science

Date

2025年7月7日

Venue

東京大学本郷キャンパス

What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science

We will be holding an international research seminar will be held on July 7, titled:

“What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science”

Presenters:

- Bastián Henríquez-Jara, Universidad de Chile: “Inferring and Analyzing Residential Relocation Patterns from Public Transport Smart Card Data”

- Hiroshi Uemura, the University of Tokyo: “Exploring the Impact of Availability of Bike Sharing Systems on Rental Housing Value: A case Study in Japanese Cites”

- Phoebe Ho, UC Berkeley: “Advancing Open Science Practices in Travel Behavior Research”

- Sung Hoo Kim, Hanyang University: “An exploration of spatiotemporal heterogeneity in food delivery demand”

Note: No registration is required.

#253 Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport

Date

2025年6月18日

Venue

名古屋大学 東山キャンパス

Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport

講演者:Prof. Francesco Corman(ETH Zurich)

講演題目:Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport

日時:2025年6月18日(水) 16:30-17:30

場所:名古屋大学 東山キャンパス ES館 033号室

参加登録リンク:https://forms.gle/KrTiH5KhgaPyHbbi6

概要:

Public transport networks are complex, and organized by an authority. This means that passengers can only use services, if they know they exist, and if they know when they run. The success of routing applications is due to the hep they provide on this task. The ideal case of routing apps matches to the assumption of shortest path, full compliance, and deterministic choice process that is almost universally used in understanding passenger flows in optimization of public transport. This talk reflects on cases when information is not available, is wrong, or contains “nudges” to steer behavior of passengers. The complexity is discussed over a few test cases.

#252 Graham教授をお招きした交通政策の集積効果に関するワークショップ

Date

2025年7月7日

Venue

Kobe Co CREATION CENTER

Graham教授をお招きした交通政策の集積効果に関するワークショップ

主旨:

世界に先駆けて英国の交通インフラの事業評価で実装された「Wider Economic Impacts (WEIs)」の開発者であるImperial College LondonのGraham教授を交えて,日英の交通インフラに関する事業評価の取組や集積効果の計測状況について意見交換を行います.

日時:2025年7月7日(月)15:00-17:00

場所:Kobe Co CREATION CENTER Room A and B(定員:70名)

https://maps.app.goo.gl/af1G3ViWDE7eEMx19

主催: 神戸大学

※なお,本ワークショップは国土交通省道路局が設置する新道路技術会議における技術研究開発の委託研究「望ましい事業評価の指針策定にむけた研究開発」の一環で開催するものです.

発表タイトル:

1.日本における事業評価改定に向けた取組:新たな事業評価指針の構築を目指して

発表者:小池淳司(神戸大学大学院 市民工学専攻 教授)

2.英国における交通インフラの事業評価と集積効果の計測

発表者:Daniel Graham, Imperial College London (Professor of Statistical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering)

3.日本における交通インフラの集積効果の計測

発表者:織田澤利守(神戸大学大学院 市民工学専攻 教授)

==========================

Workshop on Transport Infrastructure Appraisal: Exploring Agglomeration Effects of Wider Economic Impacts

Objective:

This workshop provides a unique opportunity to engage in a collaborative discussion on the appraisal of transport infrastructure projects, with a focus on agglomeration effects of Wider Economic Impacts (WEIs). We are honored to welcome Professor Graham from Imperial College London, a leading authority in the field who pioneered the implementation of WEIs in the UK’s transport infrastructure appraisal.

Date and Time: 7th July 2025, 15:00-17:00

Place: Kobe Co CREATION CENTER Room A and B

https://maps.app.goo.gl/af1G3ViWDE7eEMx19

Host: Kobe University

Presentations:

1. Initiatives for Revising Transport Appraisal System in Japan: Building a Framework for Future Guidelines

Atsushi Koike, Kobe University (Professor at the Departments of Civil Engineering)

2. Transport Appraisal and Measurement of Agglomeration Effects in the UK

Daniel Graham, Imperial College London (Professor of Statistical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering)

3. Measurement of Transport Agglomeration Effects in Japan

Toshimori Otazawa, Kobe University (Professor at the Departments of Civil Engineering)

#251 SATREPSプロジェクト(バンコク) キックオフシンポジウム

Date

2025年5月20日

Venue

Chulalongkorn University

SATREPSプロジェクト(バンコク) キックオフシンポジウム

このたび,JST-JICAのSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の新プロジェクトとして,タイ・バンコクの道路交通渋滞解消への貢献を企図した以下の研究課題(略称:3DTraffic)が本年4月より開始致しました。

「気候変動緩和に貢献する新興大都市におけるデータ駆動型の動的交通マネジメントに関する研究」(2025-2030年)

[研究代表:福田大輔(東京大学),共同代表:Kasem Choocharukul(チュラロンコン大学)]

プロジェクトWeb:https://www.3dtraffic.t.u-tokyo.ac.jp/

さて,プロジェクトの本格研究開始にあたり,下記の要領でキックオフシンポジウムを開始いたします。

シンポジウムでは,先達のバンコクSATREPSプロジェクト「Thailand4.0を実現するスマート交通戦略」を主導された林良嗣先生(東海学園大学)より,基調講演と私共の新たな活動へのエールを頂きます。そして,3DTrafficプロジェクトでこれから行う各サブテーマの研究構想について研究メンバーより説明し,最後に,林先生,大口先生,Kasem先生,Sorawit先生らによる,バンコク都市圏の交通問題に関するパネルディスカッションを行います。

https://drive.google.com/file/u/2/d/1zQHIr7qYqXNPJC3OZ08zlzu-5dYq2fJS/view?usp=sharing

The Kick-off Symposium of the 3DTraffic SATREPS Project in Bangkok “Toward the Realization of the Faster, Greener and Safer Traffic”

日時:2025年5月20日(火曜日)4.00pm – 7.00pm [日本時間](2:00 pm – 5:00 pm [タイ現地時間])

対面・オンライン(Zoomウェビナー)でのハイブリッド開催

現地会場:Meeting Hall, Floor 2, Engineering Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University https://maps.app.goo.gl/NNbiwJzJA1mmFAg89

プログラム:

1. Opening Remarks (Kasem Choocharukul, Chulalongkorn University [CU])

2. Remarks from our Honoured Guest (Haruka Ozawa, Embassy of Japan in Thailand)

3. Overview of the 3DTraffic Project (Daisuke Fukuda, The University of Tokyo [UT])

4. Keynote Lecture (Distinguished Professor Yoshitsugu Hayashi, Tokaigakuen University)

Title: “Overview of the Smart Transport Strategy for Thailand 4.0 Project and the Expectations for the 3DTraffic Project”

5. Introduction of the Study Plans of Each Working Group

i. WG1: Advanced Traffic Condition Estimation Methodology Using Data Fusion Techniques

(Toru Seo [Institute of Science of Tokyo] and Garavig Tanaksaranond [CU])

ii. WG2: Evaluation of Travel Demand Management Measures Using an Activity-based Microsimulation

(Daisuke Fukuda [UT] and Veera Muangsin [CU])

iii. WG3: Macroscopic Analysis of the Dynamic Traffic State on a City Scale

(Kentaro Wada [University of Tsukuba] and Chaodit Aswakul [CU])

iv. WG4: Proposal and Application of an Intersection-level Microscopic Traffic Signal Control

(Somporn Sahachaiseree [UT], Takashi Oguchi [UT] and Sorawit Narupiti [CU])

6. Panel Discussion: “Toward the Realization of the 3D Traffic in Bangkok”

- Yoshihisa Asada [Oriental Consultants Global, Moderator]

- Yoshitsugu Hayashi [Tokaigakuen University]

- Takashi Oguchi [UT]

- Sorawit Narupiti [CU]

- Kasem Choocharukul [CU]

7. Closing Remarks (Sorawit Narupiti [CU])

令和6年能登半島地震に関する特集企画のご案内

土木学会論文集・通常号(土木計画学:方法と技術),土木学会論文集・通常号(土木計画学:政策と実践),および,土木学会論文集・特集号(土木計画学)において,合同で能登半島地震に関する論文を募集します.

本特集企画に応募・掲載された論文については,各論文へのリンクを一体的にとりまとめた特設ページ(土木学会論文集(土木計画学):能登半島地震特集バーチャル企画)を土木計画学研究委員会ホームページの中に設け,研究成果の集約と一体的な公表を行います.

投稿資格,投稿から掲載決定・刊行までのスケジュールは,各論文の要項・要領に準拠します.詳しくは「災害関連調査情報」ページ最下段を参照ください.

<各論文募集の締切・要領>

●土木学会論文集・特集号(土木計画学)Vol. 81:2025年6月20日 → 投稿要領等はこちら

●土木学会論文集・通常号(土木計画学:方法と技術)/土木学会論文集・通常号(土木計画学:政策と実践)における本特集企画への応募期限:2025年12月12日

→ 投稿要領等はこちら

土木学会論文集・特集号 (土木計画学), Vol. 81, No. 20 への投稿論文募集

土木計画学研究委員会では,「土木学会論文集・特集号(土木計画学),Vol.81,No.20」および「Journal of JSCE ・Special issue(Infrastructure Planning and Management),Vol.81,No.2」(2026年4月発行予定)への投稿論文を募集します.土木計画学研究・講演集で発表された講演用論文の内容をさらに充実させた論文を,奮ってご投稿下さい.詳細はこちらのページをご参照下さい.

第72回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)

Date

2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月)

Venue

福井工業大学 福井キャンパス

第72回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)実施要領

第72回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の研究発表募集等について,以下のとおりお知らせいたします.

- 部門は(I)企画論文部門,(II)スペシャルセッション(SS)部門の2つです.企画論文部門は,オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い,口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです.SS部門は,原則として既存の研究小委員会が主催して,研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので,本大会では12セッション(1セッション1コマ)を限度とします.セッション上限を超える応募があった場合の優先度は「土木計画学研究委員会主催,研究小委員会主催,その他」の順とし,採択できない応募がでる場合がありますこと,ご了承ください.また,企画論文部門・SS部門の並行セッションは最大10 会場を想定しております.

- 企画論文部門において,1人が発表者として発表できる件数は1件とします(連名は含みません).また,SS部門での発表および連名も含みません.なお,SS部門における発表も最大1回までとします.

- 応募後の論文タイトル・発表者・連名者の変更はできません.

- 発表会当日は,聴衆の便宜のため講演論文あるいは資料をお持ちいただいてもかまいません.

1. 実施期日

2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月)

*大会開催期間中は、秋の観光シーズンにおける連休期間のため、福井市内のホテルの逼迫が懸念されます。早めにホテルの予約を行なって頂きますようお願いいたします。

2. 開催場所

福井工業大学 福井キャンパス

3. 各部門への論文応募方法について

- いずれの部門もHPより応募してください.郵便でのお申込みは受け付けません.

- 最終プログラムは10月中旬に決定する予定です.また,発表会前(10月下旬を予定)に論文をWEBサイトよりダウンロードできるようにいたします.

企画論文部門

- 応募締切:2025年7月18日(金)17時まで

申込HP:https://jsceip.confit.atlas.jp/login

企画セッション一覧:PDFファイル

*新しい投稿システムに移行しました.申し込みにはA-Pass(旧Confitアカウント)が必要です.

- 発表会前原稿提出締切:2025年10月10日(金)正午まで

PDFファイル形式の原稿(土木学会論文集フォーマット,ただし英文要旨は任意,上限20ページ,PDFファイル容量の上限3.0メガバイト)をHPより投稿してください.これを用いて講演集を作成します.講演論文の執筆要領は,HPをご参照ください.

*企画論文部門では,締切日までにご投稿頂けない場合は講演集には論文が掲載されず,論文タイトル及び著者名の表記のみとなります.

スペシャルセッション (SS) 部門

- 当日資料のみでも結構です.新投稿システム移行にともない,SS部門における事前投稿については現在検討中です.

スペシャルセッション一覧:PDFファイル

4. 土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格について

企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集・特集号(土木計画学)の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集・特集号(土木計画学)(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど,定められた形式に従っていない原稿は,大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・講演集に掲載されません.その場合,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても,企画論文部門セッションで発表することは可能です.

また,論文投稿されたにも関わらず実際には大会にて発表されていない論文,著者以外により発表が行われた論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.

https://jsce-ip.org/publications-journals/d3/

5. 今後の流れ

発表希望者

- HPを通して,第一希望のセッションを明記し論文発表を申し込む.続いて,事務局より発表希望者へ,2025年8月25日(月)から8月29日(金)の間に論文発表採否結果が連絡される.

- 発表が採択された場合は,期日までに論文をWebから投稿する.なお,発表採否の状況によっては,発表申込のキャンセル,または,第一希望セッション以外のセッションで発表をお願いする可能性があることをご承知おきください.

オーガナイザー

- 企画セッション:Web(詳細については後日メールにて送付)を通して,発表概要を確認して発表採否を決定する.採否は2025年8月1日(金)から8月22日(金)17時までに行う.

- SSセッション:Web(詳細については後日メールにて送付)を通して,2025年8月1日(金)までに発表者の登録を行う.

*企画論文部門における各テーマのセッション数は大会運営小委員会で決定する.発表論文の多いセッションについては,ポスターセッションを積極的に活用するなどして,討議時間を確保するよう調整を行う.セッションの成立要件は発表論文が5本以上であることとし,1つの企画論文部門テーマへの発表希望者数が5本に満たない場合には,原則として当該テーマは廃止される.ただし,他の企画論文部門テーマのオーガナイザーとの調整によりテーマを統合することは妨げない.

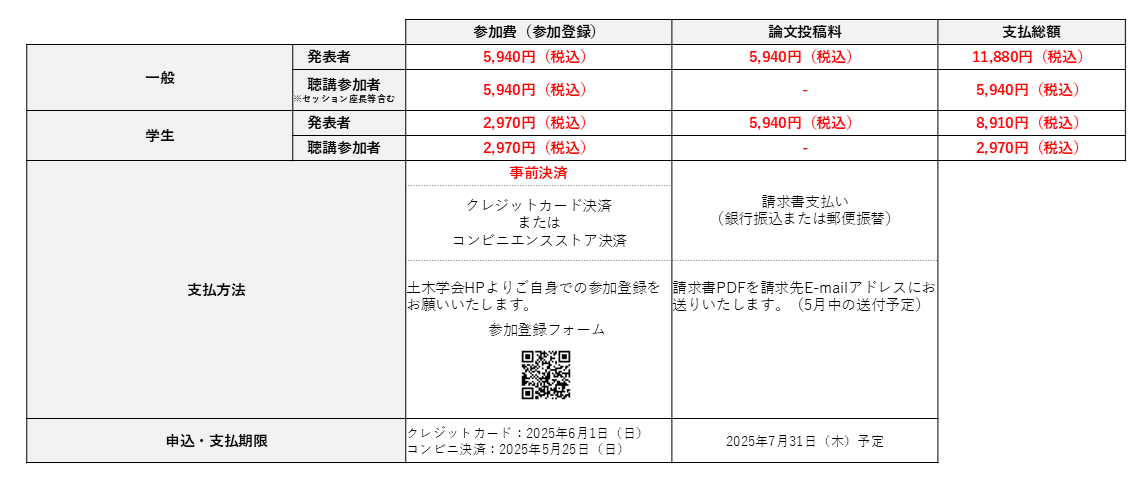

6. 論文投稿料について

- 企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき5,940円です.発表会に参加するためには,別途参加費が必要となりますのでご注意ください.なお,オーガナイザーによる採否決定(2025年8月29日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.

- SS部門は,1セッションにつき,9,900円(参加費別)です.

7. 参加申込みについて

- 発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は全員参加登録および参加費の支払いが必要です.

- 参加費は一般5,940円,学生2,970円です.なお,お支払い頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください.

- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録者には,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.なお,講演集CD-ROMは廃止となりました.

- 新システム移行にともない,申込方法については現在詳細を検討中です.決まり次第HPでお知らせします.

8. 問い合わせ先

土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会

e-mail: keikaku72@jsce.or.jp

※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm

参考:各種スケジュールのまとめ

企画論文部門

- 企画テーマの応募 2025年6月13日(金)まで【終了しました】

- 発表希望者の論文題目・概要の登録 2025年6月20日(金)~2025年7月18日(金)

- オーガナイザーによる採否決定期間 2025年8月1日(金)~2025年8月22日(金)

- 発表希望者への採否通知期間 2025年8月25日(月)~2025年8月29日(金)

- 論文投稿 2025年10月10日(金)まで

スペシャルセッション(SS)部門

- テーマの申請 2025年6月13日(金)まで【終了しました】

- 発表者の決定 2025年8月1日(金)まで

研究発表会の人材育成への貢献

Date

2024年11月17日

Venue

第70回土木計画学研究発表会

(スペシャルセッション)

研究発表会の人材育成への貢献(主催:土木計画学研究委員会)

土木計画学研究発表会は,研究者同士の情報交換・交流の場であるとともに,学生の教育の場でもある.研究発表会で他の大学の学生や教員・実務者の発表に触れることが,学生のモチベーションの向上や,職業意識の醸成,土木計画や,その対象に対する愛着等の源泉になると考えられる.本セッションでは,若手の研究者である博士課程の学生に登壇いただき,博士進学のモチベーションを探るとともに,研究発表会への参加によって得られるものなどを聞くことで,これからの世代に魅力的な土木計画学とその対象,さらには研究発表会の在り方についての示唆を得るものとする.

■基調講演

「日本の都市・交通・インフラ計画の若手研究者への期待」 Kay W. Axhausen スイス連邦工科大学チューリッヒ校

■登壇者

・ 長曽我部まどか(鳥取大学工学部社会システム土木系学科)

・ 瀬谷 創(神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻)

・ 渡邉 萌(東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻)

#110 MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会 成果報告会

Date

2025年5月30日

Venue

日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋)

#110 MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会 成果報告会

■ 開催日時:2025年5月30日(金)0930~1200

■ 場所:日本教育会館 第二会議室(東京都千代田区一ツ橋2丁目6−2) ※同日午後,同会場にて一般公開型の(一社)JCoMaaS総会を開催予定

■ 定員:対面のみ80名

■ 参加費の有無:なし

■ 主催:土木学会 土木計画学研究委員会「MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会」

■ 開催主旨:

土木学会土木計画学研究委員会「MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会」では,Mobility as a Service(MaaS)について,蓄積された実践・実証的知見と,理論面の双方から研究を展開することを趣旨として活動を行ってきた.我が国ではMaaS元年と称された2019年以降,様々なMaaS関連のパイロットプロジェクト(モデル事業)が全国各地で取り組まれてきた.MaaSの取り組みを通じ,都市部や地方部が抱える様々な交通や都市,ライフスタイルに関連する問題・課題の解決が期待されてきた.一方で,パイロットプロジェクトの実施から実装への移行がスムーズにできていないという現実や,技術シーズと地域ニーズのミスマッチも散見されるなどの課題も論じられる.これら潮流を踏まえ,当小委員会では日本国内を中心にMaaSの現在地,社会実装に至るまでのフェーズ,広い視点での価値の捉え方,都市政策との接続可能性などについて,議論や独自調査を重ねた.本セミナーでは,小委員会活動の取りまとめとして,各議論および調査から得られた成果を報告するとともに,更なる議論への展開を目指す.

■参加申し込み

オンラインフォームより参加申し込み

オンラインフォームへのアクセス方法を含めて詳細は小委員会ウェブサイトに記載

https://sites.google.com/view/jscemaas/home/events/1day-seminar/

■プログラム案:

- 開会挨拶・趣旨説明

- 小委員会における取り組みの概要報告

- 討議:委員からの話題提供・討議およびフロアとの質疑により構成

- 討議1「MaaSの現在地(仮)」(40分)

- MaaSの概念が提唱されて以降,各種の実証実験や実装の取り組みが行われてきた.一方,各取り組みにおいて何が目指され,検証され,残されたかについて,俯瞰的かつ横断的な検証は限定的である.本討議では,小委員会が実施した質問紙調査結果を織り込みながら,我が国におけるMaaSの現在地に関する議論を取り纏める.

- 討議2「MaaSのフェーズ(仮)」(40分)

- MaaS関連の実証実験が各地で実施されてきた一方,実装への到達には課題も散見される.その過程は実証実験・実証の二段階ではなく,地域における各関係主体の関与などを含めて,様々な段階があるように見受けられる.本討議では,MaaSの実装に至る「フェーズ」に関する仮説設定から一部検証を含めて,関連する話題提供を織り込みながら議論を取り纏める.

- 討議3「MaaSの社会的価値(仮)」(40分)

- MaaSにどのような価値や効果を求めるかは,実装に至る過程においても重要な要素となる.MaaSの取り組みを通じて得られうる価値は,直接的なものから間接的なものに至るまで広範にわたるが,包括的な議論は未だ限定的である.本討議ではMaaSがもたらしうる社会的な価値を広い視点で扱い,小委員会での一部検証を織り込みながら議論を取り纏める.

- 討議1「MaaSの現在地(仮)」(40分)

- 小委員会活動成果を踏まえた総括

第71回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】

Date

2025年6月7日(土)–8日(日)

Venue

香川大学幸町キャンパス

第71回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)

実施要領

実施期日・開催場所

- 実施期日:2025年6月7日(土)・8日(日)

- 開催場所:香川大学幸町キャンパス

- 開催場所へのアクセス・会場配置図・会議室の予約等のご案内は,開催校 Web サイトを参照してください.

発表会プログラム

プログラム(暫定)は下記から参照してください.

- プログラム (PDF) [5/1版]

- 氏名・所属等,重要な修正事項がございましたら春大会運営小委員会までご連絡ください.

- 発表会までに発表取り下げ・セッション内での発表順序の変更などがある場合があります.発表会当日は必ず最新版をご参照の上ご来場ください.

発表要領

- 発表者の皆様は,発表要領 (PDF) をご確認の上ご準備ください.

参加申込み

参加申込サイト:土木学会本部行事参加フォーム

- 発表会に参加される方(発表者・セッション座長・一般聴講者等)は全員参加登録および参加費のお支払いが必要です.

- 参加費:一般 5,940 円,学生 2,970 円です.参加費の支払はクレジットカード決済(6/1(日) 17:00 まで)・コンビニエンスストア決済(5/25(日) 17:00 まで)のみです.請求書払いは対応しておりません.

- 当日参加の受付は行いません.確実に発表会までの参加登録をお願いいたします.特に,共著者のうち他の発表の発表者となっていない学会参加者の参加登録漏れにご注意ください.

講演申込み(論文投稿)

論文投稿

講演申込みは締め切りました.多数のご投稿ありがとうございました.

-

- 論文投稿料は講演1件につき 5,940 円です.投稿後に講演を辞退された場合であっても,論文投稿料を請求させていただきますのでご留意ください.投稿料の請求書は,4月下旬~5月上旬にメールにて配信される予定です.

- 発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.

- 春大会への論文投稿は土木学会の正会員である必要はありません.後述する特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.

発表希望分野の分類

以下から発表希望分野を選択してください.なお,プログラム編成の都合により第一希望に添えない場合があります.

- 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)

充実した議論を実現するための「特別論文セッション」を実施します.特別論文セッションでは,最大で30編程度を採択し,論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います.- 投稿論文数・論文内容により,発表希望分野IIIでの発表となる場合があります.

- 1件当たりの持ち時間は45分です(発表25分・コメンテータによるコメント10分・討議10分).

- 特別論文セッションでの発表を希望される方は,8ページ以上の論文を投稿する必要があります.

- 発表者は投稿時に希望するコメンテータを伝えることができます.

- 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)

研究対象ごとの発表区分(下記,発表希望分野III)に加えて,研究で用いた方法論に注目した分野横断的区分でセッションを構成します.分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には,以下の5つから選択いただけます.さらに,ご希望の司会兼コメンテータを伝えることができ,これらの情報を参考に専門性の高い研究者への司会依頼を行うなどを検討します.発表希望分野IIの発表時間は12分を標準とします.なお,適切なセッションを組めない場合には,発表希望分野Ⅰのセッションでの発表になります.- 新分析手法:まだ適用事例の少ない統計的手法(例:機械学習的分析手法)や記述的研究(例:物語研究)などの有効性等を議論する研究

- 理論モデリング:実現象の理論的なモデリング,情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論する研究

- 統計分析解釈:一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており,その内容や妥当性について重点的に議論する研究

- 海外事例:海外事例について集中的に議論したい研究

- その他:重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能です.

- 発表希望分野III(研究対象区分)

発表希望分野I・IIに当てはまらない発表については,下記の5分野から希望順に2つ選択し,キーワードから最大4つのキーワードを選んでください.適当なキーワードがない場合,投稿者によるキーワードを1つだけ加えてください.発表希望分野IIIの発表時間は12分を標準とします.- A. 計画論・計画情報:計画基礎論,計画手法論,システム分析,調査論,公共事業評価法,財源・制度論,プロジェクト構想,施工計画・管理,維持管理計画,意識調査分析,計画情報,情報処理,市民参加,GIS,リモートセンシング,測量,環境計画,防災計画,河川・水資源計画,ライフライン計画・設計,地球環境問題

- B. 地域・都市・景観:国土計画,地域計画,都市計画,地区計画,住宅立地,産業立地,人口分布,地価分析,土地利用,市街地整備,再開発,景観,公園・緑地,観光・余暇,空間設計,イメージ分析,土木史

- C. 交通現象分析:発生交通,目的地選択,交通手段選択,経路選択,出発時刻選択,活動分析,時間利用,交通行動調査,交通意識分析,交通行動分析,自動車保有・利用,駐車需要,交通ネットワーク分析,土地利用・交通・環境統合モデル,観光・余暇行動

- D. 交通基盤計画:総合交通計画,地区交通計画,公共交通計画,歩行者・自転車交通計画,道路計画,鉄道計画,空港・港湾計画,ターミナル計画,駐車場計画,物流計画

- E. 交通運用管理:交通流,交通容量,サービス水準,交通制御,交通管理,交通安全,交通情報,交通環境,公共交通運用,交通弱者対策,水上交通,空港管理,交通量計測,TDM,ITS,モビリティマネジメント(MM)

土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿

本研究発表会で発表された論文のうち,一定の条件を満足する論文については,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格が与えられます.詳しくは,論文募集要項(2025年度)を参考にしてください.特に,特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.

優秀ポスター賞

ポスターセッションで発表された研究のうち,発表時点における学生(博士学生含む)については,優秀ポスター賞の選考対象となります.本年度の受賞者はこちらの皆さんです.おめでとうございます.

CPD受講証明を必要とされる方へ

- 本研究発表会は土木学会継続教育CPD (Continuing Professional Development) プログラムの認定を受けています(JSCE25-0441,JSCE25-0442).受講証明書をご希望の方は現地会場の受付にて申請してください.

- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿ってCPD単位の申請をお願いします.他団体へCPD単位を登録する場合はその団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは直接その団体にお問い合わせください.

注意事項

- 原則として口頭発表・ポスターセッションの全てについて対面で実施する予定であり,Web 配信は提供しません.

- 参加費の請求書払には対応していません.論文投稿料については請求書PDFを連絡先担当のアドレスに配信します.

- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録者には,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.なお,講演集CD-ROMは廃止となりました.

- 行事参加費の決済(クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済)完了後の返金はできません.

- 学会としての昼食・朝食等の提供はなく,参加費は食事代を含みません.学会期間中に利用可能な食堂等については開催校 Web サイトの案内を参照してください.

- 今大会では一時保育サービスの提供があります.

問い合わせ先

土木計画学研究委員会春大会運営小委員会

e-mail: keikaku71@jsce.or.jp

#11 地域の課題に徹底的に寄り添うITS事業形成を目指して

Date

2025年1月16日

Venue

コモレ四谷タワーコンファレンス

シンポジウム「地域の課題に徹底的に寄り添うITS事業形成を目指して」

■担当

多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究小委員会

■開催趣旨

土木学会では,1998年からITSに関する研究活動を継続してきた.25年間に渡る活動を通じて,地域での技術・サービスの実装にかかる現状と課題について,産官学からの多様な研究メンバー・関係者とによる実践活動を通じて整理してきたところである.

しかし,地域の道路・交通事業においてITSの存在感は決して大きくない.その理由について,地域における産官学ステークホルダーのITSに対する関心の低さにあるとの仮説に立ち,関心を高めるための仕掛けとして,多様なステークホルダーが参加する地域ミニシンポジウムを多数開催してきた.しかし,依然として道路交通分野以外のステークホルダーへのリーチに課題を抱えている.

本シンポジウムでは,多様な地域の課題に徹底的に寄り添うITSへの展開を目指して,活動中の「多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究小委員会(小委員長:清水哲夫(東京都立大学教授))」の委員が,これまでの活動状況を振り返りながら改めて地域実装に向けた課題を認識するとともに,深刻な地域課題を抱えるいくつかの地域から外部ゲストを招き,課題解決に向けてITS研究開発が持つべき視点や,これからの事業形成のあり方について議論する.

■日時・会場

2025年1月16日 13:00~17:30

コモレ四谷タワーコンファレンス(オンライン併用)

■定員

80名(会場),100名(オンライン)

■参加費

無料

■プログラム

第一部「多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究委員会の活動を振り返る」

13:00〜13:30 土木学会におけるこれまでのITS研究委員会活動 清水哲夫(東京都立大学)

13:30〜15:00 パネルディスカッション「小委員会メンバーが語る悩み・本音・野望を共有する」

コーディネーター:清水哲夫(東京都立大学)

話題提供・パネリスト:小委員会メンバー一同(一部オンライン参加)

パネリスト:竹下正一(国土交通省道路局ITS推進室長)

第二部「これからの課題解決型地域ITS事業を構想する」

15:30〜15:45 吉田正氏の業績を振り返る 菊地春海(横河ブリッジ)

15:45〜17:15 パネルディスカッション「地域からの課題解決ニーズを受け止める」

コーディネーター:清水哲夫(東京都立大学)

話題提供・パネリスト:赤星健太郎(台東区:浅草地区の新たなまちづくりを構想する立場から),沼田尚也(倶知安町:観光DXやオーバーツーリズム問題に取り組む立場から),塩士圭介(㈱日本海コンサルタント:能登半島地震・水害からの復旧・復興に関わる立場から)

パネリスト:岸邦彦(北海道大学:小委員会副委員長),廣瀬健二郎(国土交通省道路局道路経済調査室長)

コメンテーター:森地茂(政策研究大学院大学)

17:15〜17:30 まとめ〜研究小委員会の次の展開について

#250 The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年11月13日

Venue

東京大学

#250 The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

We will conduct a special seminar, in which Prof. Saksith Chalermpong (Chulalongkorn University) is invited to give a talk about electric motorcycles in Bangkok. This event is held in a hybrid style from 9:30am-11:00am (Japan Standard Time), November 13th (Wednesday), 2024.

We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.

[The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 9:30am-11:00am (Japan Standard Time), November 13th (Wednesday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82526455613?pwd=anzCIUMZj9v7hIybPoYbhW1GgLlV0e.1, Meeting ID: 825 2645 5613, Passcode: 589918)

3) Presentation

– Presenter: Prof. Saksith Chalermpong (Chulalongkorn University)

– Title: Factors Influencing the Decision to Switch to Electric Motorcycles Among Various Motorcycle Driver Profiles in Bangkok

– Abstract: Carbon emissions, a major driver of climate change, represent a critical global challenge, with significant contributions from the transportation sector. To reduce carbon emissions from this sector, many countries have actively promoted the adoption of electric vehicles (EVs) as alternatives to internal combustion engine (ICE) vehicles. This study investigates the potential of electric motorcycles (EMs) to address these challenges in Bangkok, Thailand. By analyzing stated preference survey data through a binary logit model, we examined preferences among different types of motorcyclists, including traditional motorcycle taxi drivers, app-based motorcycle taxi drivers, and private motorcycle owners. Our analysis considered factors such as purchase price, maintenance cost, operational cost efficiency, and driving range. The findings indicate that socio-demographic attributes, driving behavior, and motorcycle usage significantly influence the likelihood of switching to EMs. Notably, app-based motorcycle taxi drivers are 17.5% less likely to switch to EMs compared to private motorcycle owners, while traditional motorcycle taxi drivers show no significant difference in switching likelihood. This study emphasizes the importance of targeted policies and incentives to foster EM adoption, offering valuable insights for policymakers and manufacturers aiming to enhance sustainable transportation in Bangkok and comparable regions in the global south.

4) Short bio of presenter

Saksith Chalermpong is Professor in Civil Engineering at Chulalongkorn University, where he teaches transportation engineering, planning, and policy. He also serves as Deputy Director of Chulalongkorn University Transportation Institute. His research interests include urban mobility, public and informal transportation, and sustainable transportation. He has published extensively in the field of transportation and has provided expert advice on important public issues to several government agencies in Thailand, including Department of Land Transport, Office of Transport Planning and Policy, and Bangkok Mass Transit Authority. Dr. Chalermpong received his bachelor’s degree in civil engineering from Chulalongkorn University, his master’s degree from MIT, and his doctoral degree from UC Irvine, both in the field of transportation.

5) Charge: free

6) Language: English only

7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.

#249 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナー

Date

2024年11月7, 14, 26日

Venue

東京大学 本郷キャンパス

#249 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナー

この度、 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナーを以下通り開催します。

開催日は11月7日、11月14日及び11月26日で、場所と時間は以下の通りです。

場所:東京大学本郷キャンパス工学部14号館802号室 (8F)

時間:17時~19時

事前登録は不要です。皆様のご参加お待ちしております。

On November we will be holding a series of international seminars with the participation of Profesor Kay Axhausen.

The seminar will be held on November 7, November 14 and November 26. The place and time for all seminars is as follows:

Place: The University of Tokyo, Hongo Campus, Engineering Building 14th, Room 802 (8F)

Time: 17:00~19:00

Registration for these events is not required. We look forward to your participation.

詳細プログラム|Detailed Program:

第1回:11月7日(木) November 7th-Chair: Daisuke Fukuda, UTokyo

- Krittanai Sriwongphanawes – UTokyo (D2): “The Value of Predicting the Future: Valuation of Different Types of Information in Departure time choices Under Stochastic Traffic Conditions”

- Okazaki Ryota – Shibaura Tech (M2): “Personalized menu design for day-to-day home delivery management”

- Hiroshi Uemura – UTokyo (D2): “Preferences for Shared Micromobility Services in Japanese Urban Areas”

- Yusuke Hara – Tohoku University (Associate Professor): “Latent Alternative Model: How do we capture the unobservable attributes of activities?”

第2回:11月14日 (木) ・ November 14th-Chair: Giancarlos Parady, UTokyo

- Satoki Masuda – Utokyo (D2): “Dynamic Reconfiguration Strategies for Managing Shelter and Road Congestion in Urban Emergency Evacuations”

- Riki Kawase – Science Tokyo (Assistant Professor): Stochastic Dynamic Optimal Shared Autonomous Vehicle Systems: Exact Solutions and Theoretical Properties”

- Giancarlos Parady – UTokyo (Lecturer ): “Going the extra mile: Estimating the willingness to travel to meet with friends using a joint destination choice model”

- Toshinori Ariga – Chiba University (Associate Professor):”Location of Point of Interests and Dynamic Temporal Population Change”

第3回:11月26日 (火) ・ November 26th-Chair: Yuki Oyama, UTokyo

- Zhang Zhiwei – Kumamoto University (D1):” Immobility or soft refusal? Exploring respondent attitude on the quality of household travel survey “

- Koki Sato – UTokyo (M1):” Analysis of chat data in group destination choice using large language models”

- Yuki Oyama – UTokyo (Associate Professor): ” Global path preference and local response: A link-based route choice model with decomposed reward functions “

- Hajime Seya – Kobe University (Associate Professor) :” Global grid population projection by spatial econometric model considering rank-size rule “

#248 40th Science Tokyo TSU Seminar

Date

2024年11月6日

Venue

東京科学大学 大岡山キャンパス

#248 40th Science Tokyo TSU Seminar

11月6日に元デンマーク工科大学・交通研究所・主任研究員であったDr.Henrik Gudmundsson(ヘンリック・グッドムッドソン氏)をお招きし,大学統合後初めてのTSU(Transport Studies Unit)セミナーを下記の要領で開催いたします.

対面のみで開催予定ですが,オンラインでの参加を希望される方は花岡までご連絡をお願いします.

ご参加をお待ちしております.

日時:2024年11月6日(水)14:00-15:00頃

場所:東京科学大学大岡山キャンパス石川台3号館1階I3-107 (I311)

講演者:Dr.Henrik Gudmundsson, Senior Consultant, CONCITO, Denmark

題目:Sustainable Urban Mobility and Local Climate Planning in Europe and Denmark, in a Multi-level Governance Context.

概要:Transport is a main source of greenhouse gas emissions in most countries and cities. Transport is also an activity which can be hard, slow, and potentially costly to fully decarbonize. Moreover, decarbonization of transport must be considered in the context of other key functions and harmful impacts of the increasing demand for mobility. It is therefore widely recognized that policies at multiple levels should be well aligned if transport is to contribute to the timely end effective delivery of global, regional, national, and local climate targets. The presentation will introduce key European top-down policies for sustainable transport and decarbonization based in the so-called fit-for-55 package, as well as policies at the national and local level. The presentation will especially highlight the unique Danish example of voluntary local Climate Action Plans for all Danish municipalities and how these plans are addressing the transport decarbonization challenges. A topic for reflection is what local climate action can bring to the transformation of transport and mobility systems, and how such actions can be aligned with national and continental targets, policies, and governance frameworks for sustainability and decarbonization.

講演者紹介:ヘンリック・グッドムッドソン氏は,1988年にロスキレ大学を修了(環境計画)後,デンマーク環境保護省並びに空間計画省において,持続可能な交通とモビリティ,環境政策等の実務に従事されました.その後,1993年よりデンマーク国立環境研究所において研究員として勤務し,コペンハーゲン-マルメ間のウアスン海峡大橋をはじめとする,デンマークにおける幾つかの大規模プロジェクトの環境影響評価に携わっておられます.2000年にコペンハーゲン・ビジネススクールにおいて経営学博士号を取得後は,デンマーク工科大学・交通研究所において,主に,パフォーマンス指標とモニタリング,交通計画策定における知識技術の活用,交通政策の制度的側面等に関する研究及び実務に従事されました.また,同氏は,欧州連合・欧州議会の持続可能な交通に関するプロジェクトや,米国運輸学会における持続可能性並びにパフォーマンス指標に関する委員会のメンバーも勤めていました.

#10 気候変動適応におけるリアルオプションを考慮した沿岸まちづくり

Date

2024年11月5日

Venue

秋田アトリオン及びウェビナー

#10 気候変動適応におけるリアルオプションを考慮した沿岸まちづくり

■担当

沿岸まちづくりにおける経済学的手法研究小委員会

■概要

厳しい財政制約の中で不確実性の高い気候変動に適応していくには,これまで海側の論理だけで考えてきた海岸防災施設について陸側の状況を併せて考えるためのプロセスが必要になります.本小委員会では,海岸工学と土木計画の専門家が共同して,気候変動により今後予想される海面上昇と高潮・高波による被害の拡大に対応する最適な沿岸まちづくり施策について研究を行っています.リアルオプション法を適用することで,将来に実現し得るシナリオを網羅的に考慮しながら,海岸施設整備の組合せや,堤防嵩上げのタイミングと高さおよび回数,養浜の頻度と規模,高台移転等の土地利用施策について,タイミングと施策の組み合わせ最適化手法の構築を目指しています.本シンポジウムでは,本小員会のこれまでの研究成果を紹介します.

■日時・会場

2024年11月5日(火)18:00-19:30

秋田アトリオンホール

Zoomウェビナー

https://kanto-gakuin-ac-jp.zoom.us/j/82719256179?pwd=lw1GWebq30edXA0z80KtJgd38DL0J5.1

パスコード:848999

ウェビナーID:827 1925 6179

■事前登録

現地参加,ウェビナー参加のどちらも事前登録をお願いします.

https://www.jsce.or.jp/events/form/2624013

■参加費

無料

■プログラム

司会:福谷陽(関東学院大学)

シンポジウム開催の趣旨 関西大学 安田誠宏

海岸における気候変動対応について 国土交通省海岸室 井上剛介

自治体における海岸保全基本計画の検討状況 建設技術研究所 中園大介

東京湾における高潮リスクの評価 中央大学 有川太郎

リアルオプションを考慮した海岸整備:海岸工学と経済学 東北大学 河野達仁

リアルオプション手法 神戸大学 瀬木俊輔

高知海岸堤防嵩上げ整備計画への適用事例 関西大学 安田誠宏

大阪湾堤防嵩上げ整備計画への適用事例 京都大学 藤見俊夫

気候変動を考慮したまちづくり 東北大学 平野勝也

質疑・応答

■開催HPリンク

https://coastal.jp/lecture/coastalengineeringlecture/lecture71/sympo2/

■備考

本シンポジウム,海岸工学委員会・土木計画研究委員会が共同設置している小委員会である「沿岸まちづくりにおける経済学的手法研究小委員会」が執り行うシンポジウムです.

11月6〜8日にかけて秋田アトリオンで開催される第71回海岸工学講演会の「前日シンポジウム(2)」として実施されます.

https://coastal.jp/lecture/coastalengineeringlecture/lecture71/

#247 Prof. Kay Axhausen Lecture - Social Networks and Travel

Date

2024年10月31日

Venue

東京大学本郷キャンパス

Prof. Kay Axhausen Lecture - Social Networks and Travel

講演者:Kay Axhausen先生(チューリッヒ工科大学名誉教授・東京大学客員教授 )

講演題目:社会的ネットワークと交通

日時:2024年10月31日(木) 17:00-18:30

場所:東京大学 本郷キャンパス 工学部14号館144号室(2F)

Presenter:Professor Kay Axhausen( ETH Zurich Emeritus Professor, UTokyo Visiting Professor )

Date:October 31st, 17:00-18:30

Place:The University of Tokyo, Hongo Campus Engineering Building 14, Room 144 (2F)

#246 UT Transportation and Urban Research Hub - Research Seminar

Date

2024年10月11日

Venue

東京大学本郷キャンパス

UT Transportation and Urban Research Hub - Research Seminar

—

15:00-15:15 Ceremony

15:15-15:45 Yuito Hayashi (M2)

“Incorporating heterogeneity into traffic flow models with PINNs”

15:45-16:00 break

16:00-16:30 Daichi Ogawa (D1)

“Interaction Assignment in Mixed Traffic Flow”

“Game-theoretic Approaches for Urban Planning in Disaster-Prone Areas using Monte-Carlo-based deep reinforcement learning”

—

#245 Kay Axhausen教授,Moritz Kreuschner氏 特別講演会

Date

2024年10月15日

Venue

京都大学桂キャンパス

Kay_Axhausen教授,Moritz Kreuschner氏 特別講演会

どうぞよろしくお願いいたします.

日時: 10月15日(火) 16:00 ~18:00

場所: 京都大学桂キャンパスCクラスター C1-311 (Jinyu Hall)

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm

講師: Kay Axhausen, ETH Zurich (Emiratus Professor)

題目: How to assess a major network change? The case of the e-bike city

講師: Moritz Kreuschner, TU Berlin (Research fellow)

題目: Citizen Assemblies Meet MATSim: Simulation-based Analysis of Mobility Concepts for Livable New Neighborhoods

#244 Kay Axhausen教授 講演会

Date

2024年10月7日

Venue

岐阜大学柳戸キャンパス

Kay Axhausen教授 講演会

現在名古屋大学に滞在されていらっしゃるKay Axhausen先生について,岐阜大学でも講演いただく運びとなりましたのでご案内差し上げます.参加希望の方は倉内までご連絡ください.

—-

講演者:Kay Axhausen先生(チューリッヒ工科大学教授)

講演題目:Recent experiences with GPS tracking

日時:2024年10月7日(月) 13:00-14:30

場所:岐阜大学柳戸キャンパス 工学部講義棟4階42番教室(以下のリンクの地図の17番の番号があるところ)

https://www.gifu-u.ac.jp/campus_map/tatemono_202404.png

#109 土木・都市分野への革新的技術の導入における市民合意形成上の課題にどう対処すべきか?

Date

2024年10月28日

Venue

土木学会 講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)

NO.109 土木計画学ワンデイセミナー「土木・都市分野への革新的技術の導入における市民合意形成上の課題にどう対処すべきか?」

■セミナーの趣旨:

スマートシティや自動運転,AI,ドローンなどに代表される革新的技術が,土木・都市分野にも今後次々と導入され,社会課題が解決されていくことが期待されている.一方で,倫理や社会に関わる問題(プライバシー侵害,差別,社会分断,権威主義の台頭など)が生じることが懸念されている.今後導入される革新的技術が不確実なものであることから,社会へ及ぼす影響や深刻さについて予見することが難しい.

革新的技術導入における合意形成研究小委員会は,都市・地域の大きな技術的変革と,それに伴う新たな価値創造を導くことを意図し,革新的技術の導入に際して,市民との合意をどう形成するかなどについて,その方向性や制約条件について研究し,土木計画学から社会への働きかけのあり方について議論してきた.

本セミナーでは,その成果を報告し,議論することで,更なる研究のきっかけとしたい.

■日時: 2024年10月28日(月)13:30~16:30

■主催: 土木学会 土木計画学研究委員会 革新的技術導入における合意形成研究小委員会

■場所: 公益社団法人 土木学会 講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内) https://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml

■方式:現地参加 及び Zoom参加

■参加費: 無料

■参加申込:

土木学会講堂参加 https://www.jsce.or.jp/events/form/402403

オンライン参加 https://www.jsce.or.jp/events/form/4024031

■プログラム:

司会:寺部慎太郎(小委員会幹事長)

13:30~13:40 :委員長挨拶 矢嶋宏光(小委員会委員長)

13:40~14:00 :革新技術導入への市民合意形成を妨げる課題 矢嶋宏光(小委員会委員長)

14:00~14:10 :革新的技術導入に伴い懸念される具体のリスク 寺部慎太郎(小委員会幹事長)

14:10~15:30 :委員等からの話題提供

● 土木・都市分野の技術の社会導入のガバナンス 松浦正浩(明治大学公共政策大学院)

● 自動運転システムの倫理規定 谷口綾子(筑波大学)

● 都市・地域計画における革新的技術導入に関わるアカウンタビリティ 羽鳥剛史(愛媛大学社会共創学部)

● 不確実性の高い技術導入に関する合意形成:フランスの地層処分場の受け入れ協議の例 青木俊明(東北大学大学院)

15:30~15:40 :休憩

15:40~16:00 :提言 矢嶋宏光(小委員会委員長)

16:00~16:20 :質疑応答・ディスカッション

16:20~16:30 :今後の展望 屋井鉄雄(運輸総合研究所)

#243 Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任記念講演

Date

2024年10月11日

Venue

東京大学工学部11号館 1階 HASEKO-KUMAホール+ラウンジ

Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任記念講演

東京大学 社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室の大山です.

この度,ミシガン大学教授のYafeng Yin先生を東大にお招きし,以下の講演会を実施します.Yin先生が東大の工学系研究科フェロー (※) に就任されたことを記念しての会ではありますが,講演のみの聴講も可能ですので,皆様積極的なご参加をよろしくお願いいたします.

※The title of “Fellow, School of Engineering, The University of Tokyo” will be granted to persons who have their main base of activity at institutions abroad and who have carried out distinguished achievements in scholarship or education in the engineering field as well as meritorious service to the education or research at this school through exchanges with it and whose continued support via exchanges can be expected.

【Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任の記念講演】

■場所:東京大学工学部11号館 1階 HASEKO-KUMAホール+ラウンジ

■日にち:10/11 (金)

■スケジュール:

17:00-18:00 ウェルカム@ラウンジ

18:00-19:00 記念講演+記念写真撮影@KUMAホール

19:30-21:00 記念パーティー(東大キャンパス内,場所未定,5000円程度を想定)

■主催:東京大学 社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室 / Transportation and Urban Research Hub at UT

■実施形式: ハイブリッド (オンラインの場合は18-19時のみ)

■申込フォーム:https://forms.gle/uR9NYv2Vsc3Q82M27

■記念講演概要:

Title: Modeling Mobility: The Quest for Behavioral Realism in Travel Forecasting

Abstract: Travel forecasting stands at the forefront of shaping future transportation landscapes, providing essential insights into the patterns of people and goods movement within a region. This modeling domain is crucial for guiding infrastructure development, policy adjustments, and the strategic planning to support growth. In this presentation, we delve into the transformative journey of travel forecasting methods over the past seven decades, tracing their evolution from the aggregate, zone-based four-step models from the 1950s to today’s sophisticated micro-behavioral activity-based models. We explore the paradigm shift in transportation network modeling, highlighting the progression towards increased behavioral realism. This shift has seen the conceptualization of travelers evolve from perfectly rational actors with deterministic behavior, to ‘economic individuals’ maximizing random utility, and finally to ‘social beings’ with bounded rationality. Our discussion highlights the interdisciplinary contributions from operations research, economics, and machine learning that have significantly enriched methodological approaches in travel forecasting. Furthermore, we examine the burgeoning role of artificial intelligence in travel forecasting, focusing on its potential to revolutionize model development.

#242 Abhilash C. Singh博士研究セミナー

Date

2024年9月27日

Venue

東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 3F 324

Abhilash C. Singh博士研究セミナー

東京大学の渡邉萌です。

今週 27日 (金) AM10:00~11:00の時間帯で、東京大学本郷キャンパスにて研究セミナーを開催いたします。

私の共同研究者でもある若手研究者のAbhilash C. Singhに、欧州における調査により得られた自転車利用者の経路データの生成・経路選択モデルについて話してもらいます。

Abhilashはテキサス大学オースティン校にて修士号、2023年にImperial College Londonにて博士号を取得後、現在はダブリン大学トリニティ・カレッジ (アイルランド)にてポスドク研究員として働いています。

彼の研究内容は主に、発展的な行動モデルにより居住地の自己選択 (self-selection)による内生性に対処しながら世帯の交通行動を分析しており、これまでC.R.BhatやP.L.Mokhtarian、E.J. MillerやAruna Sivakumarらと共に実証的な研究論文を発表しています (詳しくはCVをご参照ください: https://x.gd/Abhilash)。

日時・場所は下記の通りです。私への事前連絡等は不要ですのでお気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。

日時: 9月27日 (金) AM10:00~11:00

場所: 東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 3F 324

#18 計画論における生活者と来訪者(2024年・年次学術講演会)

Date

2024年9月6日

Venue

東北大学川内北キャンパス講義棟C棟C401

計画論における生活者と来訪者

特別セッション 計画論における生活者と来訪者

2024年9月6日(金) 13:30 〜 14:50

座長:金子 素子(アルメック)

[IV-122]

路面ひび割れに着目したサイクルルートのネットワークレベル舗装評価

*浅田 拓海、柳澤 ひかり (国立大学法人 室蘭工業大学)

キーワード:サイクルルート、点検支援技術、XRoad、安全性、地域インフラ群再生戦略マネジメント

[IV-123]

来訪者による交通事故の実態

*鈴木 美緒 (東海大学)

キーワード:交通事故統計、観光、来訪者

[IV-124]

観光産業における防災対応:新たな役割とエビデンスに基づく支援策

*梶谷 義雄1、吉田 護2、玉置 哲也1、山口 裕通3、鈴木 祥平4、小笠原 悠5 (1. 香川大学、2. 長崎大学、3. 金沢大学、4. 東京工科大学、5. 東京都立大学)

キーワード:能登半島地震、宿泊施設、時系列推移、復旧・復興施策

[IV-125]

観光学は地域住民にどう向き合ってきたか?

*栗原 剛 (東洋大学)

キーワード:観光学、持続可能な観光、DMO、地域住民、オーバーツーリズム

[IV-126]

人流ビッグデータを用いたニッチな観光スポットの検出

*羽間 真奈実1、福田 大輔2 (1. 大成建設株式会社、2. 東京大学)

キーワード:人流ビッグデータ、観光周遊、ニッチな観光スポット、観光マーケティング、ポアソン回帰、エシェロンスキャン法

#17 災害と復興、変わりゆく“風景”の評価(2024年・全国大会研究討論会)

Date

2024年9月2日

Venue

オンライン

災害と復興、変わりゆく“風景”の評価

令和6年度土木学会全国大会・研究討論会『災害と復興、変わりゆく“風景”の評価』

研究討論会『災害と復興、変わりゆく“風景”の評価』

概要:東日本大震災に限らず、日本では多くの災害が起き、復興への活動が続いている。そのさなか、能登半島地震が発生した。復興におけるインフラ整備は日常生活を守る防災機能にフォーカスがあたりがちだが、生活者の日々の眺めや暮らしぶりを変える影響は極めて大きい。また、被災構造物群や治水・砂防施設等が土木遺産に認定されるなど、観光資源としての側面もあり、復興により地域そのものの価値も大きく変わるといえる。いつどこで起こるかわからない災害からの復興において、風景への配慮はどれだけなされ、どのように評価されるべきなのか?

本セッションでは、被災地におけるインフラ整備の防災機能が生活への配慮に及ぼす影響や、風景としての評価、地震に限らずさまざまな災害からの復興における計画や政策の在り方について、東日本大震災での経験や、能登半島地震の復興に向けての動向とともに討論する。

討論会構成(敬称略):

1. 話題提供

長谷川 修一(香川大学)

谷下 雅義(中央大学)

片桐 由希子(金沢工業大学)

多々納 裕一(京都大学)

2. パネルディスカッション モデレーター:福田 大輔(東京大学)

パネラー:長谷川 修一(香川大学)/谷下 雅義(中央大学)/片桐 由希子(金沢工業大学)/多々納 裕一(京都大学)

第70回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【開催は終了いたしました】

Date

2024年11月15日(金)・16日(土)・17日(日)

Venue

岡山大学 津島キャンパス

第70回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)

第70回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の概要について,以下のとおりお知らせいたします.

1. 実施期日・開催場所

2024年11月15日(金)・16日(土)・17日(日)

開催場所:岡山大学 津島キャンパス

- 大会開催期間中,岡山市内で複数の学会の開催が予定されています.早めにホテルの予約を行なって頂きますようお願いいたします.

2. 開催校ウェブサイト

開催場所へのアクセスや懇親会,一時保育等に関する情報は,開催校ウェブサイトにて配信いたします.

https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/index.html

3. 発表プログラム・発表要領・大会スケジュール

全体プログラム(2024年11月02日版)

詳細プログラム(2024年11月07日版)

- プログラムの内容は変更される可能性がございます.

- 大会参加者には発表会前に論文をHPよりダウンロードできるようにいたします.

発表要領

下記の発表要領を必ず確認の上,発表に臨んでいただくようお願いいたします.

*発表者にメールで添付した発表要領に誤記がありました:「11 交通計画・運用に向けた多様なデータ利活用」のコアタイムの時間帯1は正しくは 9:00-10:30 です.

第1日目 11月15日(金)

12:00 ~ エクスカーション「平成30年豪雨とその復旧・復興」に関する現地見学会

- 詳細と申込方法は開催校ウェブサイトをご覧ください.

https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/localsessions.html

16:00 ~ 17:00 委員会報告(岡山大学 津島キャンパス 共育共創コモンズ: OUX)

17:00 ~ 18:00 招待講演(岡山大学 津島キャンパス 共育共創コモンズ: OUX)

- 土木学会賞 論文賞:山下 三平(九州産業大学)「流域治水と雨庭の伝統」

- 土木学会賞 論文奨励賞:萩原 啓介(森ビル株式会社)「旧淀川(大川)河川沿公園形成史:明治期の公園構想と百年にわたる実現過程」

1日目には企画セッション・スペシャルセッションは実施しません.

第2日目 11月16日(土)

09:00 ~ 18:15 企画・スペシャルセッション(岡山大学 津島キャンパス 一般教育棟)

19:15 ~ 懇親会(ANAクラウンプラザホテル岡山)

- 懇親会への参加は任意です.懇親会の会費は発表会の参加費に含まれません.

- 懇親会に関する情報と申込方法は,開催校ウェブサイトをご覧ください.

https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/party.html

第3日目 11月17日(日)

09:00 ~ 18:15 企画・スペシャルセッション(岡山大学 津島キャンパス 一般教育棟)

4. 参加申込みについて

発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は,ウェブサイト上で参加登録を行ってください.

- 参加費:一般5,940円,学生2,970円(発表会講演集代含む)

- 支払いはクレジットカード払い,もしくは,コンビニエンスストア払いのみ受け付けております.請求書の発行はできません.

- お支払い頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください.

- 申込締切はクレジットカード決済が11月10日(日)17:00まで,コンビニエンスストア決済が11/3(日)17:00までとなっております.早めの申し込みをお願いいたします.

- 当日参加の受付は行いません.確実に発表会までの参加登録をお願いいたします.特に,共著者のうち他の発表の発表者となっていない学会参加者の参加登録漏れにご注意ください.

5. 土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格について

企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集・特集号(土木計画学)の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集・特集号(土木計画学)(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど,定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・講演集に掲載されません.その場合,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても,企画論文部門セッションで発表することは可能です.

また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.

https://jsce-ip.org/publications-journals/d3/

6. 論文投稿料について

企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき5,940円です.発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.SS部門は,1セッションにつき,9,900円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2024年8月30日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.

7. CPDについて

CPD受講証明を必要とされる方へ

- 本研究発表会は,土木学会継続教育CPDプログラムの認定を受けております.受講証明書をご希望の方は,現地会場の受付にて申請をお願いいたします.

- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿って,CPD単位の申請をお願い致します.

- 他団体へCPD単位を登録する場合は,その団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは,直接その団体にお問合せください.

8. 問い合わせ先

土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会

e-mail: keikaku70@jsce.or.jp

* 土木計画学研究委員会HP:http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm

#241 Abhilash Chandra Singh博士講演会

Date

2024年9月25日

Venue

名古屋大学NIC館3階会議室

Abhilash Chandra Singh博士講演会

名古屋大学の山本です.

講演会のご案内です.ご参加希望の方は,会場の都合がありますので私までご連絡いただければ幸いです.

講演者:Abhilash Chandra Singh博士(ダブリン大学)

https://abhilashcsingh.github.io/data/Singh_Abhilash_CV.pdf

講演題目:Cycling across Europe: Route choice analysis using multi-city data

日時:2024年9月25日(水) 10:30-12:00

場所:名古屋大学NIC館3階会議室

#240 Kay Axhausen教授講演会

Date

2024年9月18日

Venue

名古屋大学工学部5号館2階522講義室

Kay Axhausen教授講演会

名古屋大学の山本です.

講演会のご案内です.ご参加希望の方は,会場の都合がありますので私までご連絡いただければ幸いです.

講演者:Kay W. Axhausen先生(チューリッヒ工科大学)

講演題目:Assessing major changes in the transport systems: The case of the e-Bike-City

日時:2024年9月18日(水) 13:00-14:30

場所:名古屋大学工学部5号館2階522講義室

#239 The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年7月18日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 11:00am-12:30am (Japan Standard Time), July 18th (Thursday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room

3) Presentation

– Presenter: Prof. Marlon Boarnet (University of Southern California)

– Title: Monetary cost, time cost, and mode choice: Transit and ridehailing in California

– Abstract: Recent studies explore how ridehailing competes with transit, documenting drops in transit ridership when ridehailing became available. However, few examine the extent to which ridehailing substitutes for other modes, such as walking or private automobiles. Using travel diary survey data and travel times and costs from the San Francisco Bay Area, we employ a mixed logit model to analyze how trip characteristics such as travel time and travel cost influence traveler’s mode choices. The results show that if ridehailing costs increase by 10%, ridehailing trips decrease by 6.97%. About half of the lost riders would switch to driving, and 20% to transit. Therefore, driving, rather than transit, is the closest substitute for ridehailing. Furthermore, 10% reductions in transit time and transit cost are associated with a 24.63% and 5.03% increase in transit trips, respectively, suggesting that reducing travel time is more effective in increasing transit ridership than lowering fares.

4) Short bio of presenter

Marlon Boarnet is Professor in the Sol Price School of Public Policy at the University of Southern California and Director of the METRANS Transportation Consortium. METRANS is the center for transportation research at USC, and a partnership of the Price School of Public Policy, the Viterbi School of Engineering, and California State University – Long Beach. METRANS spans over 15 academic departments and programs at USC, with links to over a dozen universities in the U.S. and abroad. Prior to directing METRANS, Boarnet was the founding chair of the Department of Urban Planning and Spatial Analysis at USC (2016-2022) and he served as Vice Dean for Academic Affairs in USC’s Price School from 2014 through 2015. Boarnet was chair of the Department of Planning, Policy, and Design at UC-Irvine from 2003 through 2006. Boarnet served as president of the Association of Collegiate Schools of Planning, the scholarly association of university planning departments and faculty members in the United States and Canada, from 2019-2021. Boarnet’s research focuses on land use and transportation, links between land use and travel behavior and associated implications for public health and greenhouse gas emissions, urban growth patterns, and the economic impacts of transportation. He is a fellow of both the Weimer School of the Homer Hoyt Institute for Real Estate and the Regional Science Association International. Boarnet has advised California state agencies on greenhouse gas emission reduction in the transport sector, the World Bank on transportation access as a poverty reduction tool, and numerous other public and private entities. He has been principal investigator on over four million dollars of research supported by agencies that include the U.S. and California Departments of Transportation, the U.S. Environmental Protection Agency, the California Air Resources Board, and the Robert Wood Johnson Foundation. Boarnet’s academic web page is: https://priceschool.usc.edu/people/marlon-boarnet/.

5) Charge: free

6) Language: English only

(講習会)『バスサービスハンドブック 改訂版』の出版および土木計画学講習会

Date

2024年7月30日

Venue

中央大学後楽園キャンパス

『バスサービスハンドブック ] 改訂版』の出版

および土木計画学講習会

長らく出版元品切れとなっていました『バスサービスハンドブック』の改訂版を出版いたしました.

詳細は下記のサイトをご覧下さい.

[丸善出版]

バスサービスハンドブック 改訂版 – 丸善出版 理工・医学・人文社会科学の専門書出版社 (maruzen-publishing.co.jp)

[土木学会]

土木学会 刊行物案内 (jsce.or.jp)

また,改訂版の発行を機に,下記の要領で土木計画学講習会「

日 時:2024年7月30日(火) 13:00~16:40

場 所:中央大学後楽園キャンパス3号館14階セミナールームA、B

地下鉄後楽園から徒歩5分: 文京区春日1-13-27

開催内容と申し込み方法は添付ファイルをご覧下さい.土木学会「

皆さまのご参加をお待ちしています.

#238 The 20th BinN International Research Seminar

Date

2024年6月24日

Venue

The University of Tokyo, Ito International Hall

The 20th BinN International Research Seminar

The 20th BinN International Research Seminar

Title: Future of transport planning and traffic analysis

Speaker: Honorary Prof. William Lam, University of Sydney Business School

Coordinator: Honorary Prof. Asakura Yasuo, University of Tokyo

Date:2024.6.24 1000-1130

Venue: The University of Tokyo, Ito International Hall, Special Conference Room on the 3rd Floor

Outline: Recent trends in research on transport planning and traffic forecasting, ITS technology and development, smart surveillance and traffic simulation, public transport and pedestrian studies have been supported by significant advancements in sensing technology and mathematical models. Lam, a key figure who has built a leading global transportation research community centered in Hong Kong since the 1990s, has produced many students and researchers. Through a discussion with Professor Yasuo Asakura, a close associate of Lam, we would like to explore the trends and future of advanced fields in ITS and transport research in Japan and China

#237 The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年6月17日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 4:30pm-6:00pm (Japan Standard Time), June 17th (Monday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room

3) Presentation

Title: Strategic Investment for Green Growth in Uzbekistan

Abstract: Uzbekistan is expected to take a range of transformative actions for economic development and poverty reduction based on the concept of “green growth.” The country signed the Paris Agreement in April 2017 and submitted the 2nd Nationally Decided Contribution (NDC) in October 2021, with a target of reducing the country’s GHG emissions per unit of GDP by 35% below 2010 levels by 2030. The 2nd NDC further underlined the importance of climate resilience in promoting Uzbekistan’s socio-economic development as its landlocked territory is highly vulnerable to various natural disasters. To meet the low-carbon and climate resilient targets along the scope of green growth, the ADB’s economic diagnosis study (EDS) identifies Uzbekistan’s strategic investment options across critical infrastructure sectors — energy, transport, information and communication technology, water and waste management, and agriculture and food production systems. This study also refers to Uzbekistan’s recent urban development trends and adaptive spatial planning measures since the effectiveness of low-carbon, climate-resilient infrastructure investment for green growth depends on the degree and pattern of urbanization. From quantitative figures and qualitative discussions, key implications are drawn for Uzbekistan to leverage investment in critical infrastructure systems and move toward a green economy.

4) Short bio of presenter

Dr. Jin Murakami is Assistant Professor of Urban Planning at the Singapore University of Technology and Design (SUTD). He has specialized in the areas of transport and land use, urbanization, spatial planning and economic development, urban infrastructure finance and land policy, and urban climate policy and finance. His research focuses principally on spatial, financial, and technological drivers that influence city-regions’ global competitiveness and local livability. His current projects include an international case study of transit-oriented development (TOD) and land value capture (LVC), the impacts of airport connectivity and accessibility changes on cities, and the financialization of cities with ESG investing criteria (e.g., zero-emission transport and housing). His previous research projects have been published from international development, research, and educational institutes (e.g., World Bank, Lincoln Institute of Land Policy, Asian Development Bank) and SSCI-listed peer-reviewed journals in urban studies, economics, geography, transportation, land use policy, and environmental studies. In addition, Dr. Murakami served as Lead Author (LA) for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR5 WGIII Chapter 12: Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning (2012-2014) and AR6 WGIII Chapter 8: Urban Systems and Other Settlement (2019-2022). He holds a Ph.D. in City and Regional Planning from the University of California, Berkeley and an M.Eng. in Civil Engineering from the University of Tokyo.

5) Charge: free

6) Language: English only

#9 令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト・報告会【開催は終了しました】

Date

2024年5月26日

Venue

北海道大学・工学部

令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト・報告会

【特別セッション概要】

2024年1月1日に発生した能登半島地震を受けて,土木計画学研究委員会では「令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト」を立ち上げた.本プロジェクトでは,1.被災地域・地元大学の側方支援・技術支援,2.即応的な対応策の検討および実施機関への提示,3.被災・復旧・復興に関する共通知見化(災害現象の理解のため、将来災害に備えるため)をミッションとして掲げ,土木計画学研究委員会幹事会の統括のもと,交通・インフラWG,経済・観光WG,避難生活・復興WGとその下の各班を設置し,被災地の大学や関連他学会,行政機関,民間機関等とも連携しながら調査・分析を進めている.このセッションでは,本プロジェクトにおけるこれまでの調査・分析結果等を速報的に報告し,被災地域のよりよい復興に向けて土木計画学関係者が果たすべき役割について議論を行いたい.

【セッションの全体構成】

1. 特別プロジェクトの設置経緯と活動について(資料)

福田大輔(東京大学,土木計画学研究委員会幹事長)

2. 能登半島地震からの復興に向けて(資料)

高山純一(公立小松大学)

3.道路網被害と交通実態把握(資料)

浅田拓海(室蘭工業大学),井料隆雅(東北大学),浦田淳司(筑波大学),佐津川功季(金沢大学),力石真(広島大学),福田大輔(東京大学),山口裕通(金沢大学)

4.公共交通〜鉄道被害把握とバス輸送支援(資料1,資料2)

金山洋一(富山大学,運輸総合研究所),神田佑亮(呉工業高等専門学校)

5.緊急支援物資輸送の実態把握(資料)

樋口恵一(大同大学),山崎基浩(豊田都市交通研究所),河瀬理貴(東京工業大学),川本義海(福井大学),荒谷太郎(海上・港湾・航空技術研究所),間島隆博(海上・港湾・航空技術研究所),大窪和明(東北大学)

6.空港・港湾被害の実態把握(資料)

平田輝満(茨城大学),荒谷太郎(海上・港湾・航空技術研究所)

7.ライフライン被害の実態把握(資料)

浦田淳司(筑波大学),畑山満則(京都大学),中野一慶(電力中央研究所),廣井慧(京都大学),寺山一輝(石川工業高専)

8.地域経済・観光被害の実態把握(資料)

梶谷義雄(香川大学),藤見俊夫(京都大学),松島格也(京都大学),奥村誠(東北大学),吉田護(長崎大学),玉置哲也(香川大学),山口裕通(金沢大学)

9.インクルーシブの観点からの被災実態把握(資料)

崔善鏡(東京工業大学),小山真紀(岐阜大学)

10.地域建設業の災害時における役割

畑山満則(京都大学),柿本竜治(熊本大学),大西正光(京都大学)

11.総括コメント

多々納裕一(京都大学,土木計画学研究委員会委員長)

土木学会論文集・特集号における「政策と実践」論文の掲載について

土木学会論文集・特集号における「政策と実践」論文の掲載について

2024年5月29日

- 概要

本研究委員会の学術小委員会が審査・編集を行っている「土木学会論文集・特集号」に関して,令和6年6月募集予定の特集号より,従来の土木計画学論文(方法と技術)〔以下,方法・技術論文と略称〕に加えて,新たに土木計画学論文(政策と実践)〔以下,政策・実践論文と略称〕についても受付を行うことになりました. - 経緯

令和2年〜3年:これまで「土木計画学論文」と呼ばれてきた一群の論文群を,方法・技術論文と政策・実践論文の二つのカテゴリーに分類し,それぞれ異なる基準で査読することが適当であると決定しました.その上で,従来の土木学会論文集の「通常号」には「土木学会論文集D3(土木計画学)」(いわゆるD3)分冊だけが設置されていたところ,D3分冊:土木計画学(方法と技術),D4分冊:土木計画学(政策と実践)のという2つの分冊を設けることについて,委員会で継続的に検討してきました.

令和4年〜5年:その後の土木学会論文集の全面的な再編も相俟って,2023年より,通常号に関しては土木計画学(方法と技術),土木計画学(政策と実践)という土木計画学内の2つのカテゴリーが設けられ,それぞれ土木学会論文集編集委員会の41小委員会,42小委員会が査読を担当する体制で運用されています.一方,土木学会論文集の「特集号」に関しては,2023年までは「政策と実践」論文の受付はなされず,「方法と技術」論文のみが受付られている状況でした.また,土木計画学研究発表会(春大会・秋大会)にて発表された「政策と実践」論文は,通常号に随時投稿することを発表者各位に周知している状況でした.

令和6年前半:発表者各位の「特集号」への需要の存在を勘案すると,「通常号」のみならず,「特集号」においても「政策と技術」論文と「方法と実践」論文を併せて同時に受け付ける体制を整えることが発表者各位の利益増進に繋がるものとの認識のもと,幹事会,学術小委員会,「方法と技術」運営小委員会,「政策と実践」運営小委員会で議論を行ってきました.その上で,令和6年5月25日の土木計画学研究委員会にて,本提案が承認されました.

投稿方法の詳細については, 論文募集ページ をご確認下さい.

#236 The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年4月25日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 10:00am-11:30 am (Japan Standard Time), April 25 (Thursday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room

3) Presentation

Title: Review on the development of transport infrastructure in Vietnam in past 30 years

Abstract: Transport infrastructure in Vietnam has been drastically improved, including road and expressway, deep seaports, and major airports, while national railway has been left behind and the development of urban railway in major cities is much slower than expected. During the past 30 years, GDP per capital of Vietnam has grown from 200 USD to over 4,000 USD. This presentation first reviews the development stages of transport infrastructure in Vietnam, together with the country’s development policies at each development stage, and then introduces recent discussion about a development plan for High-speed Railway in Vietnam.

4) Short bio of presenter

Dr. Phan Le BINH has started to work at Oriental Consultants Global (OCG) Co. Ltd. as the Deputy General Manager of OCG Hanoi Office from April 2024. He obtained his Ph.D. degree from the Department of Civil Engineering, The University of Tokyo in 2003. For nearly 20 years, he worked for Japan International Cooperation Agency (JICA), being responsible for many ODA projects in the field of transport and urban development in Asian developing countries including Vietnam, Myanmar, Laos, and Pakistan. He used to be also dispatched from JICA to Vietnam Japan University as a lecturer to teach transportation planning for five years.

5) Charge: free

6) Language: English only

#235 International Workshop on Urban Freight Analytics

Date

2024年4月23日

Venue

Kyoto University Tokyo Office

International Workshop on Urban Freight Analytics

Title: International Workshop on Urban Freight Analytics

Date: 23 April 2024, Tuesday 13:00-17:00

Organised by: Institute for City Logistics

Venue: Kyoto University Tokyo Office

Shin-Marunouchi Building, 10th floor, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6510

Kyoto University Tokyo Office | KYOTO UNIVERSITY (kyoto-u.ac.jp)

Language: English

Fee: free

Topic 1: Urban Freight Analytics

Speakers:

1. Professor Emeritus Eiichi Taniguchi (Kyoto University, Japan)

2. Professor Russell G. Thompson (The University of Melbourne, Australia)

3. Associate Professor Ali G. Qureshi (Kyoto University, Japan)

Topic 2: Agent-based Urban Freight Simulations

Speaker: Associate Professor Takanori Sakai (Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan)

Abstract for Topic 1: Urban Freight Logistics

Urban Freight Analytics examines key concepts associated with development and application of decision support tools for evaluating and implementing city logistics solutions. New analytical methods are required for effectively planning and operating emerging technologies including the Internet of Things (IoT), Information and Communication Technologies (ICT) and Intelligent Transport Systems (ITS).

This workshop will provide a comprehensive overview of modelling and evaluation approaches of urban freight transport. This will include case studies from Japan, US, Europe and Australia that illustrate the experiences of cities that have already implemented city logistics, including analytical methods that address the complex issues associated with adopting advanced technologies such as autonomous vehicles and drones in urban freight transport.

The workshop will be based on the book, “Urban Freight Analytics: Big data, Models and Artificial intelligence” by E. Taniguchi, R.G. Thompson and A.G. Qureshi, CRC Press, London, 2023. Procedures for evaluating city logistics technologies and policy measures will be presented. An overview of advanced modelling approaches, including agent based modelling and machine learning will be provided. The essential features of optimisation and simulation models applied to city logistics will be highlighted. An overview of how models incorporating more uncertainty and dynamic data can be used to improve the sustainability and resilience of urban freight systems will be presented.

This workshop will also describe future directions in urban freight analytics, including hyperconnected city logistics based the Physical Internet (PI), digital twins, gamification and emerging technologies such as connected and autonomous vehicles in urban areas. An integrated modelling platform will be presented that considers multiple stakeholders or agents, including emerging organisations such as PI companies and entities such as crowd-shippers as well as traditional stakeholders such as shippers, receivers, carriers, administrators and residents.

Abstract for Topic 2: Agent-based Urban Freight Simulations

The urban freight transportation system has continually evolved with innovations in logistics and technology (e.g., urban consolidation, crowd shipping, cargo bikes, mobile hubs, parcel lockers, etc.). This evolution has been accompanied by a transformation of the retail market due to the rapid penetration of online shopping. In the coming years, urban freight transportation systems will face new challenges to bring sustainability (e.g., zero emissions) to the forefront, leverage new technologies (e.g., automated vehicles, delivery robots, drones), and accommodate further expansion of e-commerce. In this context, simulation tools are needed to evaluate new logistics solutions and provide insights to planners and policy makers.

In the field of freight modeling research, the methodology of agent-based microsimulations has received increasing attention in the last several years. SimMobility Freight (SMF), which is developed by the MIT ITS lab, is one of the state-of-the-art agent-based freight simulators and has been used for analyzing various urban logistics solutions and scenarios. In this session, Takanori will introduce key design features of SMF and studies that use SMF, including the evaluations of cargo hitching, parking demand management, off-peak deliveries, and congestion pricing, as well as recent applications of SMF in Tokyo for evaluating the locations of logistics facilities.

#234 Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar

Date

2024年4月4日

Venue

広島大学国際協力研究科

Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar

Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar

Date and Time: 13:00-18:00, April 4th, 2024

Place: Large Conference Room, IDEC, Hiroshima University (https://maps.app.goo.gl/pEEiNLyqroaTLpG68)

Seminar Schedule

13:00-13:05 Opening Remark

Akimasa Fujiwara, Hiroshima University

13:05-13:15 Brief Introduction of Transportation Studies Group at Hiroshima University

Makoto Chikaraishi, Hiroshima University

Session 1: Public Transport (Chair: Giancarlos Parady, The University of Tokyo)

13:15-13:45 Metropolitan Area Size and Service Quality on Public Transport Satisfaction

Junghwa Kim, Assistant Professor, Kyonggi University

13:45-14:15 What drives the bus drivers’ job satisfaction?

Jihye Byun, Assistant Professor, University of Seoul

14:15-14:45 Mobility Experiment Twin: Shared Autonomous Vehicles for First-and-Last-Mile Public Transportation

Pham Van Son, PhD Student, Hiroshima University

14:45-15:00 Break

Session 2: Emerging Travel Modes and Active Travel (Chair: Nur Diana Safitri, Hiroshima Univ.)

15:00-15:30 Exploring attitudinal group differences in preferences for E-scooter options: focusing on the DC and LA contexts

Sung Hoo Kim, Assistant Professor, Hanyang University

15:30-16:00 Exploring Heterogeneous Private Car Sharing Decisions under Uncertainties

Li Mengxia, PhD Student, Hiroshima University

16:00-16:30 Modeling pedestrian behavior representing competitive nature between movers and stayers in urban public space

Keishi Fujiwara, PhD Student, Hiroshima University

16:30-16:45 Break

Session 3: Transportation Systems Analysis (Chair: AlOlabi Reem, Hiroshima University)

16:45-17:15 A Hazard-Based Duration Model to Quantify the Impact of Work-Related Distraction on Taxi Drivers’ Conflict Risk: A Driving Simulator Study

Tiantian Chen, Assistant Professor, KAIST

17:15-17:45 A dynamic system optimal dedicated lane design for connected and autonomous vehicles

Seunghyeon Lee, Associate Professor, University of Seoul

17:45-17:50 Concluding Remark

Feng Tao, Hiroshima University

#233 Freight Modeling and Data Collection Seminar

Date

2024年3月29日

Venue

東京海洋大学第4実験棟5階大教室

Freight Modeling and Data Collection Seminar

Freight Modeling and Data Collection Seminar

Date: March 29, 2024

Time: 13:20 – 16:30

Venue: Lecture Hall, Research Building No. 4 @ Etchujima Campus, Tokyo University of Marine Science and Technology (東京海洋大学第4実験棟5階大教室)

Program

13:20-13:30 Greetings

13:30-14:30 The following will be presented by Prof. Jose Holguin-Veras, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

– Freight Demand Synthesis techniques that infer freight trips and freight flows using secondary data, such as a estimates of FTG and FG and traffic counts

– The Behavioral Microsimulation (BMS) an agent based simulator

14:30-14:40 Break

14:40-15:30 “Agent-based Urban Freight Simulations and Applications” by Prof. Takanori Sakai, Tokyo University of Marine Science and Technology.

15:30-16:20 “2023 Tokyo Metropolitan Freight Survey” by Dr. Takeshi Kenmochi, The Institute of Behavioral Sciences.

16:20-16:30 Closing

#232 International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System

Date

2024年3月28日

Venue

Okuma Hall, Nagoya University

International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System

International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System

Venue: Okuma Hall, Nagoya University

Date and time: Thursday, March 28, 2024, 13:30-17:45

Admission: Free

Language: English

Schedule:

13:30-13:40 Opening remark: Prof. Takayuki Morikawa (Nagoya University)

13:40-14:30 Prof. Yavuz Duvarci (Izmir Institute of Technology)

Drawing a vision for a more sustainable mobility: Example of PRT systems

14:30-15:20 Prof. Csaba Csiszár (Budapest University of Technology and Economics)

Reshaping mobility – merging transitional transportation modes

15:20-15:40 Coffee break

15:40-16:20 Prof. Shoshi Mizokami (Kumamoto Gakuen University)

Current status of smart mobility in Japan and Kumamoto-oriented MaaS

16:20-17:00 Dr. Giancarlos Parady (University of Tokyo)

Required simulated population ratios for valid assessment of shared autonomous vehicles’ impact using agent-based models

17:00-17:40 Dr. Lanhang Ye (Nagoya University)

Concept and simulation of door-to-door personal rapid transit system

17:40-17:45 Closing

土木学会論文集・特集号(土木計画学), Vol.79, No.20の最優秀論文選定について

土木学会論文集・特集号(土木計画学),Vol.79,No.20の優秀論文賞選定について

詳しくは,こちらをご覧ください。

#231 The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年3月8日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 10:00am-11:30am (Japan Standard Time), March 8 (Friday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room

3) Presentation

Title: Urban Sociophysical Resilience: Modeling the Interplay of Human Dynamics and Infrastructure Systems during Disasters

Abstract: Cities are the main engines of productivity, innovation, and cultural diversity, owing to their ability to foster dense social and economic connections among people and organizations. However, cities are also at the forefront of unprecedented challenges, including increased frequency of climate change induced disasters, novel mobility technology, and growing inequality and segregation. To build urban resilience to such challenges, we need to understand better the cascading socioeconomic impacts of shocks, which are undergirded by complex interdependencies between social networks, urban infrastructure, and online systems. Leveraging the increasing availability of large-scale human behavior data collected from mobile devices (e.g., mobile phone GPS, social media, web search), I study the resilience of cities using a sociophysical systems lens. In this talk, I will discuss the results from my research on the resilience of cities to climate change induced disasters, focusing on the impacts of complex interdependencies between social dynamics and infrastructure systems. I will also introduce my ongoing research on the resilience of economic networks, and future vision on cross-city transfer learning approaches to prepare cities for unprecedented shocks.

4) Short bio of presenter

Dr. Takahiro Yabe is a tenure-track Assistant Professor at the Center for Urban Science and Progress and Department of Technology Management and Innovation at the Tandon School of Engineering, New York University. He was previously a Postdoctoral Associate at the MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) and Media Lab working with Alex ‘Sandy’ Pentland and Esteban Moro. Taka’s research develops data-driven methods to understand collective social dynamics during disruptions and to model the resilience of complex urban systems to natural hazards, pandemics, and mobility technology. His recent works have been published in journals such as PNAS, Nature Communications, and Nature Machine Intelligence. He received his Ph.D. from Purdue University and his Master’s and Bachelor’s Degrees from the University of Tokyo.

5) Charge: free

6) Language: English only

バスサービスハンドブック改訂版 刊行のお知らせ

この度,『バスサービスハンドブック改訂版』が刊行されました.

本書は,『バスサービスハンドブック』(2006年11月刊行 ISBN:978-4-8106-0452-8)の改訂版であり,編集者は,土木学会 土木計画学研究委員会 規制緩和後におけるバスサービスに関する研究小委員会(初版出版時) [編集代表:喜多 秀行] です.以下はその紹介です(土木学会本体ホームページより).

― 地域社会を支える公共交通サービスの体系的なつくり方が身につく一冊 ―

生活を支える公共交通サービスは一種の社会資本といえる.本書は,バスサービスのみならず人々が生活を営む上で必要な公共交通サービス一般について, “それを確保するための地域社会の役割は何か” という視座に立ち, 確保すべきミニマム水準,社会的公平性,運賃と税による負担のあり方,公共調達,事業効率性などに関する地域社会としての基本方針とその実現方策,そのために必要な計画技術を体系的に解説したハンドブックである.公共交通計画に関する類書の多くが維持・改善の対象としているのが公共交通事業であるのに対し,本書で維持・改善しようとする対象は地域住民の生活である.平易な記述に努めており,全国の自治体担当者やコンサルタントにぜひ一読していただきたい.

ご関心ある方は,是非ご購入をご検討下さい.丸善からもご購入頂けます.

#229 シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―」

Date

2024年2月17日

Venue

日本大学理工学部1号館121会議室

シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―」

シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―(Adaptation Measures for Transportation Systems to Urban Flooding -The Case Study of Asian Cities-)」

主催:日本大学理工学部

共催:EASTS-Japan・日本環境共生学会

日時:2024年2月17日(土)10:00-17:30

会場:日本大学理工学部1号館121会議室(東京都千代田区神田駿河台1-8-14)・オンライン配信(Zoom Webinar)

プログラム:

10:00-10:05 開会挨拶:小早川悟;日本大学理工学部

10:05-10:25 IRG-38の紹介:Prof. Alexis Fillone : De La Salle University

10:25-11:15 基調講演1 : Principles and Practices of Vulnerability Analysis (with an Emphasis on Urban Areas and Flooding(Prof. Michael Taylor: University of South Australia)

11:15-12:05 基調講演2 : Flood Mapping with Satellite Data and People Movement(長井正彦:山口大学)

13:10-15:20 アジアの都市を対象とした洪水発生時の交通システムに関する分析の事例紹介

(1) Mobility Management in Response to Urban Floods in HCMC, Vietnam: Behavioral Analysis, Weather-Traffic Short-term Prediction and Traffic Management Framework (Dr. Vu Anh Tuan: Vietnamese German University)

(2) Impact of Flooding on Truck Movement in Metro Manila, Philippines (Prof. Alexis Fillone)

(3) Evaluation of Vulnerable Routes and Simulation under Normal and Flood Conditions in Cagayan De Oro, Philippines (Prof. Anabel Abuzo: Xavier University, Anteneo de Cagayan)

(4) Synergizing Flood Risk and Road Network Dynamics for Optimized Evacuation Strategies (Dr. Suwanno Piyapong: Rajamangala University of Technology, Srivijaya)

(5) Integrated Framework for Evaluating Climate Change Adaptation Measures: A Case Study on Healthcare Accessibility Amid Pluvial Flooding in Bangkok (Dr. Varameth Vichiensan: Kasetsart University)

(6) The Impact of Riverine Flooding on the Relocation Choices of Residents in Ubon Ratchathani, Thailand (積田典泰:日本大学)

(7) What could we learn from case studies and summary (Prof. Alexis Fillone)

15:40-17:10 パネルディスカッション:Urban Flooding and Transport Adaptation Measures in Asian Cities

モデレータ:Dr. Sittha Jaensirisak : Ubon Ratchathani University,パネリスト:Prof. Alexis Fillone, Prof. Anabel Abuzo, Dr. Vu Anh Tuan, Dr. Varameth Vichiensan, 福田敦:日大学理工学部

17:10-17:20 日本大学災害研究ソサイエティ(NUDS)の紹介 石坂哲宏:日本大学理工学部

17:20-17:25 閉会挨拶:福田敦

使用言語:英 語

参加費: 無 料

#228 The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2024年2月14日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 10:00am-11:30am (Japan Standard Time), February 14 (Wednesday), 2024

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room

3) Presentation

Title: Modelling activity-travel choice behaviour in transport networks for a low-carbon future

Abstract: With the acceleration of urbanization in many regions, the intensity of human activities and the demand for transportation continue to increase. Residents’ daily activity-travel choice behaviours in transport networks are the main sources of carbon emissions in urban areas. Based on an activity-based travel analysis approach, this study explores how to relate residents’ complicated activity-travel choice behaviours to carbon emissions in transport networks. Influencing factors and measurements of carbon emissions from residents’ activity-travel choices are introduced. We try to understand the activity-travel choice behaviour for a low-carbon future using both the network equilibrium approach and data-driven approach. Some strategies for low-carbon transport management such as carbon credit charge scheme are discussed to jointly optimize urban land use plan and transport networks.

4) Short bio of presenter

Dr. Xiao FU is affiliated with School of Transportation in Southeast University, China as an associate professor and a visiting researcher at The University of Tokyo. She obtained her Ph.D. degree in Department of Civil and Environmental Engineering from The Hong Kong Polytechnic University, and was attached to National University of Singapore during the PhD study. Her research interests include activity-travel behaviour modelling, network equilibrium models, transport geography, spatial big data analytics, and carbon emissions in transport sector. Her works mainly appear in Transportation Research Part E, Transportation, Transportmetrica A, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, etc. She is now serving as an Associate Editor of Transportmetrica A: Transport Science and Guest Editor of Multimodal Transportation. She is also a member of the Editorial Boards of Journal of Spatio-temporal Information and Journal of Chinese Geographical Science.

5) Charge: free

6) Language: English only

#108 インフラPPP事業における金融の果たす役割

Date

2024年3月13日

Venue

新宿区四谷一丁目 公社)土木学会講堂

NO.108 インフラPPP事業における金融の果たす役割

土木計画学セミナー 「インフラPPP事業における金融の果たす役割」

■セミナーの趣旨

我が国において、PFI・PPP 案件では,プロジェクトファイナンス(PF)を供与する金融機関によって民間事業者の事業審査とSPC 財務状況モニタリングが行われ、政府・自治体もそれを活用できることから、事業の安定的な実施に寄与できるとされているものの,我が国では、かかる金融の機能が具体的に有効に作用しているとの報告はほとんど聞かれない。

しかしながら、PFの事前の審査機能を通じて金融機関が齎す価値は、本来的にはこれに留まらない。本セミナーでは、PFを供与する金融機関の事前審査が、事業設計を担う公共主体や事業を実施する民間事業者に対してどのような価値を創造しているのかを改めて考察する。

また、ラオスにおける大型水力発電PPP事業に対するPF融資の経験を通じて、社会厚生的により望ましいファイナンスおよび PPP そのものの設計の在り方について併せて、インフラファイナンス研究小委員会での研究成果を踏まえて考察する。

■主催:土木学会 インフラファイナンス研究小委員会

■後援:一般財団法人海外投融資情報財団

■日時:2024年3月13日(水) 11:00 ~ 14:00(飲食持込可、但しゴミは自身で持ち帰り)

■会場:新宿区四谷一丁目 公社)土木学会講堂

■プログラム:

11:00~11:10 :委員長挨拶 安間匡明(インフラファイナンス研究小委員会委員長)

11:10~12:10 :PFI/PPP事業においてプロジェクトファイナンスが創出する価値 同上

12:10~12:30 :大型ダム事業を取り巻く環境 伊藤晋・新潟県立大学院教授

12:30~12:50 :ラオスナムニアップ1事業の事例 須内康史・双日㈱ワシントン事務所長

12:50~13:05 :コメント1、山林佳弘、㈱ニュージェック代表取締役社長

13:05~13:20 :コメント2、大西正光、京都大学大学院工学研究科 教授

13:20~14:00 :質疑応答

■参加者略歴

安間匡明:世界銀行出向、㈱国際協力銀行取締役、大和証券㈱顧問を経て、現在、一橋大学・福井県立大学の客員教授、PwCサステナビリティ合同会社執行役員常務。専門はインフラ官民連携とサステナビリティ経営。京都大学経済学部卒、LSE大学院Diploma(経済学)修了、東京大学博士(工学)

伊藤晋:国際協力銀行(JBIC)、国際協力機構(JICA)、中央大学等を経て、現在、新潟県立大学大学院国際地域学研究科教授、研究科長。専門は、国際開発政策、開発金融、東南アジア経済。博士(国際開発)。

須内康史:㈱国際協力銀行ワシントン事務所首席駐在員、管理部長、双日㈱インフラヘルスケア本部長補佐を経て双日米国会社ワシントン支店長(現任)、埼玉大学博士(経済学)

山林佳弘:1985年東京大学工学部土木工学科卒業、関西電力㈱入社、ラオス・ナムニアップ1発電会社社長、理事国際事業本部副事業本部長国際開発部門統括、㈱ニュージェック常務執行役員・技術本部副本部長を経て、2023年3月同社代表取締役社長

大西正光:京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻助教、京都大学防災研究所巨大災害研究センター准教授を経て、現在、京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授。専門は土木計画学、建設マネジメント、リスクガバナンス。京都大学博士(工学)

■参加費:無料

■方式:現地参加及びzoomの参加が可能です

■CPD あり

#227 The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

Date

2023年12月15日

Venue

Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus

The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar

[The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]

1) Time and day: 1:00pm-2:30pm (Japan Standard Time), December 15 (Friday), 2023

2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_12_j.html) + Zoom meeting room

3) Presenter: Jun KONDO (Senior Business Development Manager, Business Development Dept., Secure Technology & Solutions, Sony Corporation)

4) Presentation

-Title: Sony’s case studies in mobility payments implementation in Asia and changing mobility payments.

-Abstract: Asia is the largest and fastest-growing market for mobility services with significant plans and funding for transport infrastructure. Jun KONDO will share Sony’s case studies of mobility payments implementation in Asia and its technologies including NFC card and mobile payments. He will also talk about trend of mobility payments including technologies, schemes and applications: Sony and its business in mobility payments; About NFC FeliCa; Case studies in Asia; and Trend of mobility payments.

5) Short bio of presenter

Jun Kondo joined Sony Corporation, Tokyo, Japan, in 1992 and started his career in customer service section. He was in charge of service parts distribution planning and control, including assignment in Belgium as Assistant Manager at Sony Service Centre (Europe) – European hub of after-sale service operations. He was transferred to smart card business unit called FeliCa Business Division (currently called Secure Technology & Solutions) in 2001 and was involved in international business development mainly in Asia and promotion of NFC (Near Field Communication) FeliCa. Since then, he has been engaged in building the NFC FeliCa ecosystems in collaboration with international partners.

6) Charge: free

7) Language: English only

第69回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】

Date

2024年5月25日(土)–26日(日)

Venue

北海道大学札幌キャンパス

第69回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)

実施要領

実施期日・開催場所

- 実施期日:2024年5月25日(土)・26日(日)

- 開催場所:北海道大学札幌キャンパス

- 開催場所へのアクセス・会場配置図・会議室の予約等のご案内は,開催校 Web サイト を参照してください.

発表会プログラム

プログラム(暫定)は下記から参照してください.

- プログラム (PDF) [5/24版]

- 氏名・所属等,重要な修正事項がございましたら春大会運営小委員会までご連絡ください.